在布農族的傳統觀念裡,「獵人」並不被視為一種特定的職業身份,而是每一位男性必備的生活技能與文化責任。山林資源是珍貴的資產,男性在山林習得狩獵的知識與技巧。在氏族或部落之中,智慧、技能高人一等的人成為lavian(被跟隨者、獵隊的領導)

布農人以malahtangia(打耳祭、射耳祭)延續部落的傳統文化,於祭典前經氏族共識會議,分配祭典事務的準備工作。各家族的男姓會到自家山林領域進行為期好幾天的狩獵活動;祭司準備祭儀相關用具;家中女性會協力準備去祭場的酒渣等物品,但祭儀開始後就不會再觸碰要帶去祭場的相關物件。

malahtangia(打耳祭、射耳祭)最能彰顯布農族的狩獵與生活文化,近年來透過部落與官方合作辦理全鄉或全國的射耳祭,傳統文化祭儀逐漸以文化展演的方式延續文化生命力。

於此同時,我們不忘理解與尊重文化的多重樣貌,3310 HAITUTUAN採集海端鄉布農族傳統祭儀malahtangia(打耳祭、射耳祭)的知識內涵,提供一般社會大眾認識與理解海端鄉的布農人世代傳承的山林生活智慧與祭儀信仰。

在布農族傳統祭儀中,malahtangia(射耳祭)被視為一年一度最為盛大祭典儀式。祭典不僅是歲時節令的重要指標,更是連結氏族關係、性別角色與hanitu(靈)信仰的核心文化。

2025年4月5日,清晨鳴槍聲響,lavian(祭典儀式的領導)率先鳴槍宣告祭典的到來,回應的槍聲則從四面八方傳來,象徵著部落間的呼應與共鳴。

每家每戶各男性自前往祭祀場地,由部落耆老Alang Palalavi余阿勇(1950-)擔任lavian(領導)、Tahai Palalavi胡順安(1962-)負責數人數、Matai Takiludun古忠(1963-)擔任祭司、Lakas Takiludun古明良(1956-)負責吹耳朵、Tahai Takistahaian達亥(1974-)擔任祭場外的活動主持人。

參與儀式的男性族人陸續集合於通往祭場的山路旁,等待人數到齊後前往祭場。這段路程不只是空間的移動,更是一段通往神聖場域的過渡。在進入祭場之前,耆老會逐一發放kuis(籤)作為進場的人數記錄。kuis(籤)的形式可以是五節芒花梗、玉米粒、樹枝、竹筷子等等,最重要的是人數與數量的正確性。

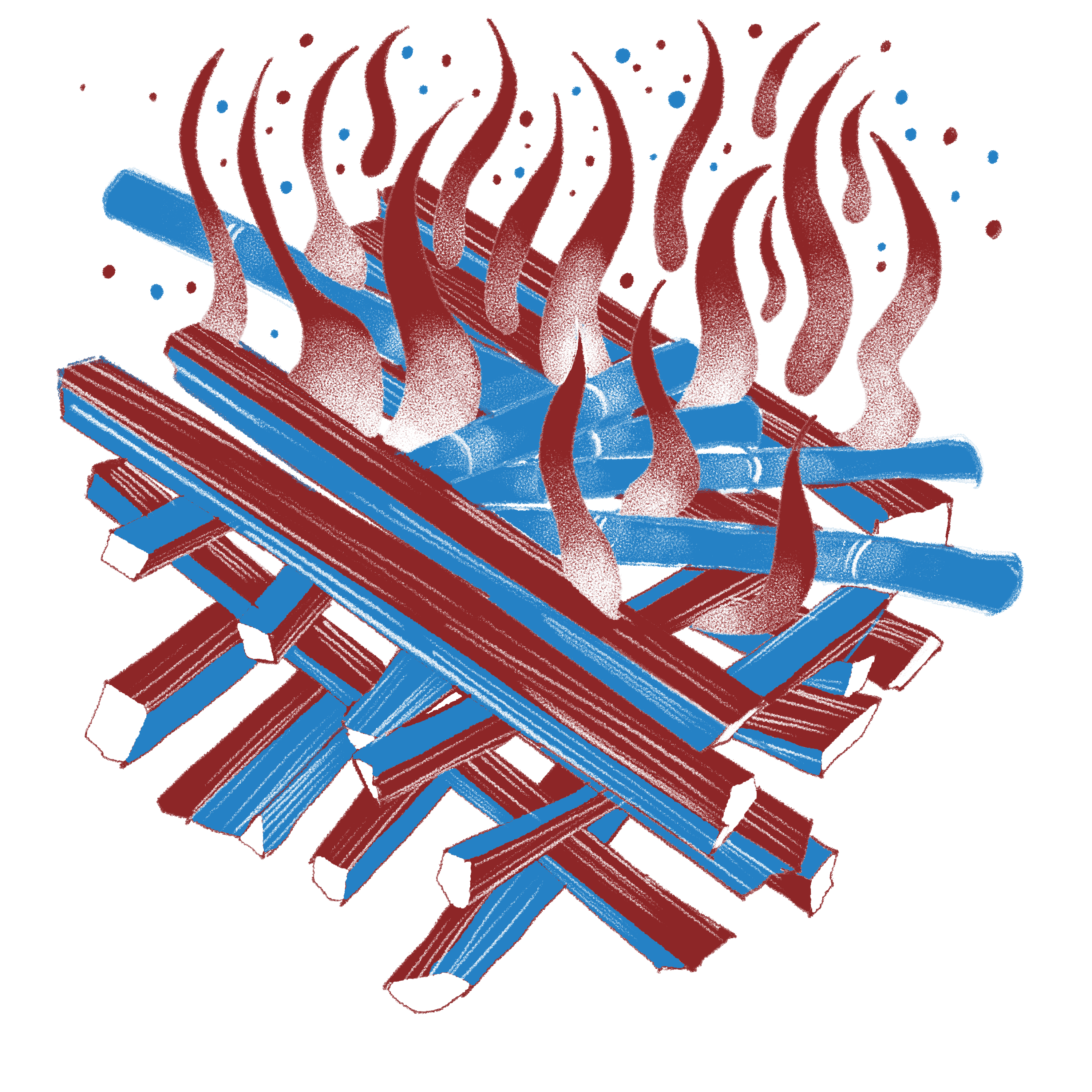

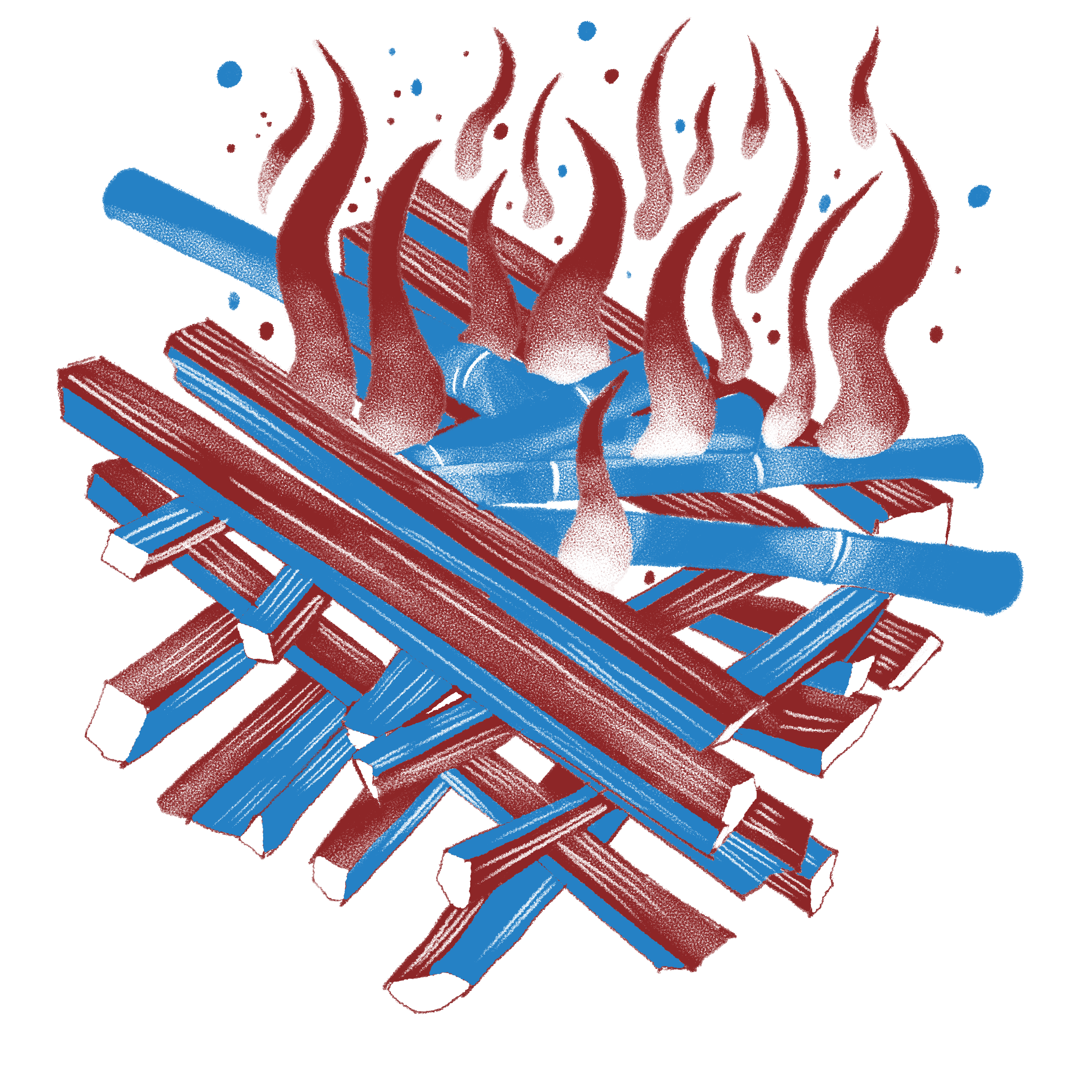

抵達祭場後,隨即進行生火儀式。第一聲鳴槍搭配升起的煙霧,作為對祖靈、自然萬物的宣告,表示部落即將展開祭典。火堆所使用的木材皆有特定意涵,多為桃木、李樹、赤楊、羅氏鹽膚木或大葉黃肉楠。透過火與煙的媒介,族人與看不見的靈界建立起精神連結。

緊接著,進行的是對獵具與獸肉的祈福儀式。狩獵的獵槍與所得獸肉被放置在竹編的篩子中,置於火堆之上接受火與煙的祝福,象徵對獵物生命的感謝,同時祈求未來狩獵順利、族人平安。這些經過祝福的獸肉,隨後會與小米酒一同分享,象徵祝福的食物必須於祭場當下享用。

儀式中也安排了射槍與射鹿耳的活動,這既是一種技藝的練習,也具有祈求來年狩獵豐收的象徵意涵。也是展現技巧與自信的時刻,也是部落對年輕獵人能力的觀察與肯定。隨後是小米酒渣祈福儀式,祭場內所有男性皆會分得酒糟,並投擲於象徵動物靈魂的獸骨,多為動物的下顎骨,祈求健康、豐收與順利,也有人會在此時默念個人願望,向祖靈祈求指引。

在整體儀式告一段落之後,族人需將手中持有的 kuis (籤)歸還給耆老,確認與進場人數相符,得以安全地返回俗世生活。離開祭場前,還須經過兩道結尾儀式:首先是炭火淨身,透過火煙將可能附著於身上的祭場靈氣清除,避免帶回家中影響家中成員、特別是女性的健康;接著是「吹耳」儀式,由耆老一一替每位參與者吹除晦氣,並低聲賜予祝福,象徵祝福與保護。

在儀式的尾聲,回到部落廣場吟唱Pasibutbut(小米豐收歌)向祖靈祈求小米與農作物的豐收。之後進入Mapulung / Malastapang(報戰功)階段,參與狩獵者將分享自己的戰績與經歷,未參與者則會介紹自己的氏族與家族。最後,整場射耳祭以全村共同參與的飲食分享作為收尾。從獵物到米飯、從小米酒到日常菜餚,族人齊聚一堂共享成果,將祝福回饋給整個部落。

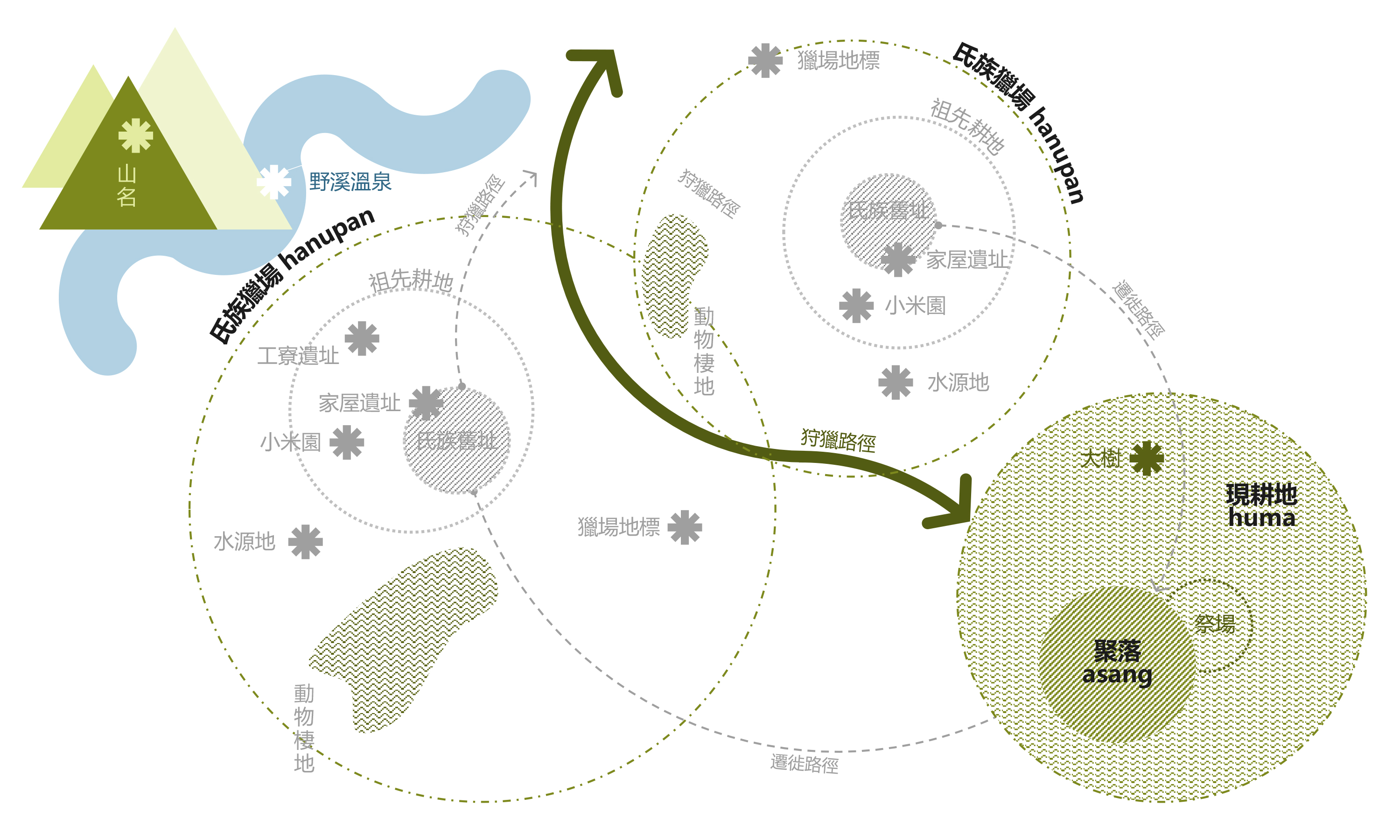

布農族祖先將土地分為hanupan(獵場)、huma(耕地)、及asang(住地、部落),獵場以氏族為單位,獵場之間會以山脊、溪谷、懸崖、大樹、巨木、或地名等為邊界。氏族之間的獵場是禁止進入的,除非是具有姻親關係,一旦違反此項規範,容易引起氏族之間的戰爭。耕地有的離家近,有的離家很遠,離家遠的會搭設taluhan(工寮),方便食宿。

獵場對布農族而言,遠不僅僅是狩獵的空間。它同時承載著族人對山林環境的深厚知識,是學習生態智慧、磨練生存技能、實踐祭儀、累積集體記憶的重要場所。透過世代相傳的獵場管理經驗,族人能夠理解動物的生態習性、掌握山林變化,並在尊重自然規律的基礎上進行可持續的資源利用。

傳統上,獵場的所有權與使用權屬於父系氏族,由整個氏族集體共享並世代繼承。

對於非本氏族成員而言,若欲進入他族獵場狩獵,則必須事先獲得該獵場所屬氏族領袖或長老的許可,並於狩獵結束後,獻上「獵租」作為感謝,通常是獵獲物的一部分。即使因追逐獵物而無意越界,同樣需要以部分獵物作為補償,表示對對方氏族的尊重。

若因姻親關係而獲准進入他族獵場,則由該地氏族成員帶隊領獵,所有狩獵所得由參與者共同分享,無需額外繳納獵租,充分展現出血親與姻親網絡中互助與共享的倫理精神。

布農族的狩獵隊伍通常由六至十餘人組成,以同氏族成員為主,並由熟悉獵場且經驗豐富的獵人擔任領導者。若狩獵地不屬於隊伍中任何成員的氏族領域,則必須邀請當地氏族成員加入並擔任帶隊領導。這些狩獵行動往往需要數日時間,族人會在山林中搭建臨時營地,集體生活與協作,展現出對狩獵行為的慎重態度與對自然的深刻敬畏。

參閱文獻:

1. 鄭漢文等(2021)。海端鄉志 上、下冊。海端鄉公所。

2.余錦虎、歐陽玉(2002)。神話.祭儀.布農人。晨星出版。

3. 海樹兒‧犮剌拉菲(2014)。傳說與月亮的約定——布農族祭事曆Islulusan。

Biung Ispalidav余錦龍(1950-)現居於霧鹿部落,國小畢業後跟著父母在山上生活,承襲父親的山林狩獵知識。余錦龍是部落的耆老,由於狩獵經驗豐富,待人處事寬嚴得宜,成為氏族及部落的lavian(被跟隨者、領導),引導族人參與部落的公共事務。

傳統布農族的社會組織是以同氏族人聚居在一起,不同氏族分布在不同的山頭,擁有各自的獵場與耕地,因而產生濃厚的血緣關係。

余錦龍來自家族人數眾多的Ispalidav氏族,祖父於日本時代擔任霧鹿部落的領袖。族人世代以山為家,站在霧鹿平台往山上看,視野可及的範圍都是祖先們生活的場域,現在是族人們賴以維生的農地。

Ispalidav氏族的祖先曾在istatalum(有箭竹的地方)建造居所,選擇凹地作為建築基地,取用木質較硬的牛樟樹為建材,家屋週圍有耕地和小米園,屋內有四面疊石,再以檜木或者是機油樹也可以搭建房子,芒草竹子也是搭建材料。

早期是以輪耕方式進行山田燒墾,當周邊土地開墾完成,也會向外尋找新的耕地。振振山是氏族獵場之一,快到部落的山頭處是pacinhalan(鳴槍之地),獵人狩獵歸返時,若有打到大型獵物會先鳴槍告知族人。

祖先們歷經日本時代的鎮壓行動,留下保衛山林家園的血淚歷史,後人以霧鹿砲台公園作為見證,寫下一段布農族抗日的悲情歷史。

Tama kila(Biung)小時候曾經嚮往去學校讀書。他對世界充滿好奇,也羨慕那些能穿著制服、拿著書本的孩子。但他的父親告訴他:「你不用擔心沒有去學校,我會把我知道的一切都教給你。」這句話,像是一道山的承諾,也像一場文化的啟蒙。

從那天起,他開始踏上一條不同的學習之路,不是在教室,而是在山林之中。他小學的時候就跟著父親進山。父親是他最早的老師,走在林間,邊走邊教:「那邊風大,有懸崖,不能走;要走風小的路才安全。」這些不是書本上的知識,而是用雙腳、用心、用經驗換來的智慧,是布農人面對山林時代代相傳的求生技藝。

談到陷阱的歷史,他回憶最早是用石頭壓的。日治時期後,才出現了金屬捕獸夾,以及用竹子製作的抓鳥器。那時候,鳥類是小米田裡最常見的訪客,而陷阱就設在田邊。如今因為不再大面積種植小米,這些抓鳥的陷阱也漸漸失傳,變成記憶裡的技術。

對布農族而言,狩獵從來不是單純的生產行為,它是一套結合倫理與社群關係的生活實踐。Tama kila(Biung) 說得很清楚:「不能誇口說今天要打什麼,也不能事先暗示老婆準備慶功的東西,這樣會打不到。」這不是迷信,而是一種對自然與祖靈的敬畏。如果真的打到了,也不能自誇,「因為厲害是上天給的,不是你說你會就會。」

在過去的年代,打獵回來的男人經常會在下山的路上遇到等待的人。這些人不是巧遇,而是知道「見者有份」這條不成文的規矩。有時候有人會刻意「巧遇」,只為得到一塊肉。Tama kila(Biung)說,分享是布農文化裡最根本的倫理,但也提醒:「不能藏私,不能貪小便宜。」說到獵物,他表示,布農人最重視的獵物是水鹿,一隻就能養飽整個家庭。接下來是山豬、山羊、山羌,偶爾也會有狐狸果子狸、黃喉貂。但面對山裡中布農族不獵殺的動物黑熊,他語氣變得嚴肅:「牠很重,動作安靜,像人走路一樣,布農族對黑熊有禁忌要非常小心。但真的要打起來的話,山豬還有可能贏,因為牠咬腳,力氣很兇。」

Tama kila(Biung) 的孫子也跟著阿公學習文化與山林知識。他們祖孫的關係,就像他當年跟著父親學習一樣,從耳濡目染到身體力行,從觀察到實踐,讓祖先留下來的知識不只停留在記憶中,而能活在當代的土地上。孫子如今也參與部落事務,成為部落青年中文化底蘊最深厚的一位。他的成長,不只是一個家庭的傳承,更象徵著布農文化在新一代中的延續與再生。

Tama kila(Biung)從不是一開始就被稱為 lavian。他只是默默地跟在父親身後,從幫忙雜活、打獵、種小米、認植物開始,一步步累積對山林的認識與對社群的責任。他學會了怎麼「看山、聽風、記路」,更學會在動物出沒前察覺風與聲音的變化,知道什麼時候應該行動,什麼時候應該靜止。在布農族的文化裡,lavian 不是憑著血緣或指派而來,而是因為被族人「看見了」他的誠信、謙卑與堅持。他不是自稱,而是群體信任他。

Lavian 要能被信任,也要願意承擔。不是說我知道很多,而是當別人不知道時,你願意站出來。這就是Tama kila(Biung)成為部落敬重的 lavian 的過程:不是一夕之間,而是用一生的實踐與誠意,一步一腳印地,走出來的。

布農族的分食文化體現在狩獵、祭儀與生活當中,族人在生命禮儀或日常生活中凡舉道歉的場合、慶祝的場合、婚宴的場合、子女出生滿月的喜慶等等,經常會宰殺豬隻來分享,族人將此視為是一種立約、儀式的媒介,實踐分享的意涵。

狩獵獲取的cici(山肉)指涉自山林獲得的野味,族人通常將四足野生動物稱作cici(山肉),例如 vanis(山豬)、sakut(山羌)、sidi(山羊)、以及 hanvang(水鹿)等等。

布農人經由狩獵活動得以喚起和體現祖先的記憶,「狩獵」是向天、祖靈獲取山林動物,涉及禁忌、占卜(鳥占、夢占)以及儀式等靈性信仰,經過長時間的互動與實踐,形成一套獨特的在地文化規範。

例如,在山上獵到獵物時,取一點內臟放在石頭上,表示感謝大自然的山神;在狩獵的過程與經歷中,保持感謝謙虛低調的心,體現對山的敬畏感。

在布農族的狩獵文化中,獵物從來不僅僅是維生的來源,更承載著豐厚的文化意義與親族倫理。家族或部落裡較有能力的獵人,會透過分食將cici(山肉)均分給沒有男丁的家族或是老弱婦孺;如果遇到正要上山狩獵的人,也會透過分食文化祝福對方有好的收穫。

Tahai Takistahaian達亥(1974-)提及,打獵的獵物在分的時候,是把最好的部位分給年長者,在山上打到獵物,下山的時候有遇到人,一般會是切整支前腿給人家。有一次射耳祭上山打獵回程的時候,在溪谷遇到一位從高雄來的老獵人,他打到一隻水鹿,達亥短暫停留協助處理山肉,老獵人隨即分享前腿及內臟,表達感謝的心意。

我們也在malahtangia(射耳祭)看到分食文化的精神,同時蘊含了samu(禁忌),祭場內的祭肉,只限參加的男性食用,祭肉儘可能是在祭場內食用完畢,若帶出祭場,女性和狗是絕對不能食用的;祭場外的cici(山肉)、米飯、小米酒、日常菜餚則是提供族人齊聚共享,將祝福回饋給整個部落。

狩獵歸返時,若有打到大型獵物或獵物很多的時候,獵人會在回家的途中經過pacighalan(鳴槍地)鳴槍,以鳴槍的方式報告獵物的種類與數量,告知山下的人前來迎接狩獵的隊伍,不同氏族獵得的動物及鳴槍數約略不同。

霧鹿部落的lavian(領導)Biung Ispalidav余錦龍(1950-)提及,獵得一隻公鹿鳴槍3聲,二隻鳴槍6聲;如果是獵得母鹿則不能鳴槍。余家(Ispalidav)若有大型獵獲物需鳴槍通知,對應現代地名是振振山;邱家(Lavalian)狩獵歸返的鳴槍之地對應現代地名是摩刻南山。

利稻部落的lavian(領導)Alang Palalavi余阿勇(1950-)提及,以前外出打獵有的是一個月,肉是整個部落一起分享,獵到幾個獵物,就鳴槍幾聲,兩槍就是一隻或一般的水鹿,三槍就是很大的水鹿,晚上喝酒喝三天三夜慶祝,以前的肉回來就分享一起吃。

二葉松是布農人日常生活中的重要植物之一,在沒有火種的年代,布農人以二葉松作為sag(松脂、松木),其松脂具易燃的特性,將木材砍成一節一節,剝皮曬乾後作為火種與照明使用。

老獵人會觀察山上二葉松的新芽來判斷打獵的時機,他們知道松葉的新芽與鹿茸生長的時機相近,新芽漸長時,與鹿茸的長度相當。

初來部落的耆老Banitul Takiludun古阿木(1930-2025)提及,在南橫公路尚未開通以前,通往利稻的路很窄,從利稻部落走到初來部落要走一天,晚上用竹子夾住sang(松脂、松木)做的火把照明。

取用植物的引火材也包含halus(羅氏鹽膚木)、hainunan(赤楊)、halup(桃樹)等等。

利稻部落的耆老Banitul Takiludun(1963-)古忠長期擔任部落射耳祭儀的祭師,負責升火儀式,取用桃樹、赤楊木、羅氏鹽膚木、大葉黃肉楠,四種樹材,燃升火堆,最重要的是必需一次點燃成功,不能失誤,必能迎來祭典的圓滿順利。

祭師透過火與煙的媒介,開啟人與靈的精神連結。族人傳承祖先的生活智慧,燃燒羅氏鹽膚木會產生響亮的劈哩啪啦聲音,感覺讓祖先聽到,或是像樹枝放上去會冒煙,好像放狼煙,告訴祖先祭典開始。

射耳祭儀的過程中,除了祭場內的升火儀式,當祭場內的儀式即將結束,聽到祭場槍聲的婦女,必需準備在祭祀人員前往祭場外集合處的必經之路上取材升火,等待族人回來進行炭火淨身儀式,防止祭場靈氣帶到家中使家人生病。